Column - 2019.02.01

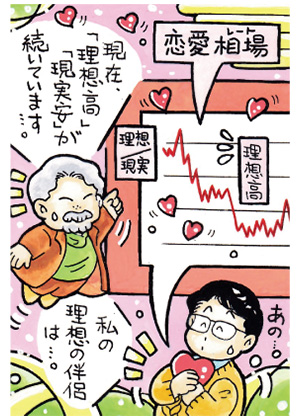

第171回 理想の伴侶

私は自分に足りないのは伴侶だと思っていた。そこそこの収入を得ている。うまいものを食べ、スポーツを楽しむ。それなりの家も持つことができた。だが、この年齢になるまで独身のままだった。しかし縁がない。いや、モテないわけではない。言い寄ってくる女性も少なくはない。ここで思いあたった。私はどうも理想が高かったようだ。自分にぴったりだとピンとくる女性に出会えなかったようだ。

だが、私の好みの女性が突然現れた。あれは運命だったのかもしれない。

初めて彼女に出会ったのは、友人の開いたクリスマス・パーティだった。そこで見かけた美しい女性が彼女だった。しかし、美しくても厭な性格だったり相性が悪かったり、というのはよくある。惹かれたのは、彼女がパーティで一足早く帰ろうとしたときだった。

「どうして早く帰るの?これから盛り上がるのに!」と男性たちは呼びかけたが彼女は「だって早く帰らないと、今夜はサンタさんがくるから」と。ひょっとしたら冗談かとも思ったが、興味を持った私は彼女を送っていくことにした。そして彼女が本当にサンタクロースを信じていることがわかったのだ。小学生以上でサンタクロースを信じているのは今どき珍しいのに。しかも彼女は二十歳を過ぎた大人なのだ。いつもサンタに会おうと起きているが、気がつくと眠り込み、朝にはプレゼントがおいてあるの、と悔しがる。現代に彼女のような女性が存在するのが驚きだった。話し方、答え方、どこをとっても彼女は私の好みだった。すぐに私は彼女をデートに誘った。

「お正月に一緒に神社に初詣に行きませんか」

彼女は信じられないという表情で空を見上げた。

「どうしたのです?」と尋ねると、彼女は「聞かれなかったかしら?」と私を見て眉をひそめた。「どうしたんです?」「鬼が聞いていたら、何をされるか」「鬼ですか?」「はい。鬼がどこからか見ていて、来年のことを言うと鬼が笑って......」と真剣な顔になったから、慌てて彼女をデートに誘うのを止め、携帯の番号を聞くにとどめた。彼女は素直に教えてくれた。

そして年が明け、初詣に誘うと彼女は来てくれた。夢のようだ。「ひょっとしたら電話番号は嘘を教えられたんじゃないかと心配したんだよ」

「嘘なんか言いません。嘘をつくと、死んだら地獄に行くことになるし、閻魔さまが舌を抜くんですよ。知りませんか?」

そんなの迷信だ、と言いかけて口を閉じる。

すべてが、そうだ。彼女は特殊なのだ。どのような育ち方をしたのかわからないが。

神社に参りに行くときも「歳神さまは、おいでになられました?」と尋ねてきた。正月に来る神で、主に農業に欠かせない神さまらしいが、八百万おられるらしい。私にはあまりよくわからず頷くだけだった。それでも彼女は私の心を捉えて離さない。数回のデートの後、私は彼女にプロポーズした。すると、何ということか、すぐにOK。信じられない。

「どうして、すんなりとプロポーズを受け入れてくれたの?」

「耳たぶが大きい人はお金持ちになるって聞いたわ。あなたはそうだから。それにプロポーズのときに私の手を握ったあなたの手は冷たかった。そんな人は心が温かいって。だから」

それは私にとってラッキーと喜ぶべきだろう。

「私は幼い頃しゃもじを舐めていたそうです。そんな私の結婚式は必ず雨になると思いますが、いいんですか?」

「そんなのいいですよ!」理想の女性を妻にできる喜びに、私は答える。

彼女が言ったとおり、私たちの結婚式は土砂降りの大雨になった。

初夜を迎え、私は正直に自分の気持を彼女に伝えた。

「早く、僕たちの赤ちゃんが欲しいね」

「ダーリン。私もよ」と彼女が言う。感激だ。彼女は私のことを"ダーリン"と言ってくれた。そして一緒に寝室に入ろうとすると、彼女は烈火のごとく怒り始めた。ええっ!?

「なぜ寝室についてくるんです。女性が眠る部屋についてくるとは、なんていやらしい!そんな変態を夫にした覚えはありません。妻を幻滅させないで!」

「しかし......しかし......赤ちゃんを君も欲しいだろ?」

「ええ。だから早く赤ちゃんを授かるように、コウノトリさんにお願いしているわ」「コウノトリ!赤ちゃんを連れてきてくれるわけない」

「そうね。キャベツ畑だったわね。今度の満月の夜に二人でキャベツ畑に赤ちゃんを探しに行けばいい。眠いの!ゆっくり休ませて」

眼の前で妻はバタンと寝室のドアを閉め、中から鍵をかけてしまった。

しばらく失意のあまり呆然とした私は、家を出て夜道をふらふら彷徨い歩いた。頭の中をさまざまな思いが去来する。あんなふうに夢を見ている女性を好きになる私も私だが、世間の真実を知らせるべきだろうか?サンタはいないことも。しかし、それは私にとって彼女の魅力がなくなること意味する。どうすればいい?

土橋を通りかかったときだ。橋の下から赤ん坊の泣き声がする。まさか!

橋の下に赤ん坊が棄てられていた。そのとき、私は突然思い出した。幼い頃悪いことをしたときに両親から言われたことを。

「お前は橋の下で拾ってきた子だ」あれは本当だったのか。そして、この赤ん坊はまさに私なのだ!!私は赤子を抱き上げ、家へ足を向けた。妻に「赤ちゃん授かったよ」と伝えようと。