Column - 2023.02.01

第220回 立春の前日に

鬼ヶ島にしか鬼がいなかったのは、地獄と通じている現世との出入口がそこにしかなかったからです。普段はやってきた亡者を閻魔大王殿の前へ案内したり、刑の決まった亡者の執行を手伝ったり、針山や血の池のメンテナンスをやったり。決して楽しい環境で仕事をやっているわけではないです。で、たまには明るい現世へも行ってみたいのですが、繋がっている現世の場所は鬼ヶ島だけ。四方は荒海に囲まれている。島といっても岩だらけの緑もない殺風景なところ。太陽の光こそあるものの、五分で退屈してしまう。昔は、この鬼ヶ島から船を出して旅行を楽しんでいたそうです。ところがそれがこの世界に住む人間にとっては迷惑に思われ始めました。鬼の侵略行為だと。そしてある日鬼ヶ島へ、桃太郎と名乗る一党がやって来て抵抗する術もない鬼たちを完膚なきまでに叩きのめし、降伏させました。鬼たちは何が何やらわけがわからなかったのですが、そのときいくつもの条件を呑まされました。鬼にとっては考える余裕もありません。

鬼は人間にとって恐怖の対象であり悪の化身であるから、原則として人間の前に姿を現さないように。それから、鬼ヶ島を一歩も出ないこと。そんなことが条件内容に謳われていました。

それから長い年月が流れまして、鬼の若者がある噂を耳にします。それによると一年に一度、人間公認で鬼ヶ島の外へ出ることができるらしい、と。子どものころから地獄や鬼ヶ島以外の世界に憧れていた若者は、行けるものならぜひ行ってみたいと思いました。外の人間の世界は、夢のようなところだというし。人間というのは肌の色も赤くないし青くもないのだと。地獄へアルバイトに行ったときに見た、かつて人間だった亡者はすでに影が薄くなっていてあまり印象に残っていないのでした。亡者たちの話では、生きている人間はこんなものではないというし。体の向こう側が透けて見えたりしないという。“全然違う!“そう聞かされると若者は一層好奇心を掻き立てられるのです。

人間社会へ行ける日程は決まっているし、そこでやるべき仕事をこなすというのが条件です。それに適性も必要とのこと。人間世界訪問のための申請書類を役所で書かされ、三時審査まで受けねばならない。けっこう厳しいものです。でも数も限られているとのことなので仕方ない。しかし、行ける倍率が数百倍と聞き、行けたらラッキーと思うしかないか、と。審査員が「人が思う鬼にしてはハンサムだから」と小声で自分のことを話していたのを耳にしたこともあったからです。そして人間社会訪問のチャンスが訪れました。難関を突破できたのです。

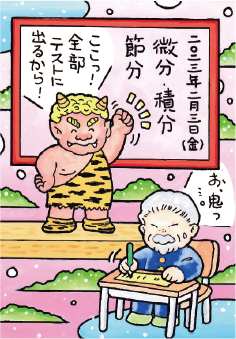

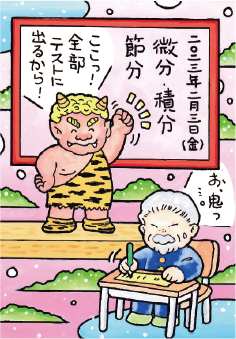

立春の前日の早朝、高速船で鬼ヶ島を発つツアーでした。若者は小躍りして喜びました。船はまだ暗い海上を若者たちを乗せて出発。船内で到着後の行動予定が知らされます。若者は初の人間社会なのでおしゃれなジャケットを着ていたのに、なんとイベントでは虎皮パンツ以外は裸同然で職務を遂行するのだと。何をやらされるのか。活動は人間のコーディネーターに従うことになるとのこと。

その日は節分。子どもたちが鬼を退治するために豆を撒く。若者はその豆を身体に受け逃げ回る役なのですと。ため息をつきました。そこまで鬼は情けない存在なのか。

若者のコーディネーターは、人間の若い女性でした。いいこともあります。夜の豆撒き本番まで、彼女が人間社会を案内してくれたのですから。その女性は、鬼の目から見ても魅力的でしたし、彼が鬼であることで偏見を持って接することもありません。もちろん豆撒きまでは彼はお洒落なジャケットで過ごすことができました。彼女は人間社会で目立たないようにと、角を隠すためのハンティング帽を被せてくれたり、赤い肌を目立たなくするファンディーションを塗ってくれたりと気遣ってくれました。おかげで心地よく人間の世界を楽しむことができました。

その夜は、鬼としての役割を十分に果たすことができました。その施設は恵まれない子どもたちがたくさんいるとのこと。鬼の怖さを十分に見せつけ、子どもたちが恐怖に打ち克ち、鬼を成敗する大事さを学習させるとのことでした。だから、鬼の若者は自分の役割をどのように演じるかを真剣に考えました。「あなたな ら立派にできますよ」と彼女は不安になる若者の肩を叩いて勇気づけました。

結果、鬼の若者は素晴らしい恐怖の鬼を演じきりました、登場した鬼の若者が低く唸り声を発すると失禁してしまう子もいたほどです。子どもたちが全身をガタガタと震わせながら勇気を振り絞って豆を若者に投げつけると、若者はうら悲しい叫びをあげてみせます。すると子どもたちはここを先途と激しく豆を投げつけ若者を追い始めます。若者は、これでいい、これでいいと呟きながら退場しました。別の部屋でコーディネーターの女性が「完璧でしたよ」と拍手で待ってくれました。

鬼ヶ島へ帰る高速船に乗る前に、若者は、コーディネーターの女性に恋をしている自分に気がついていました。彼女と一緒に暮らしたい。勇気を出して彼女に想いを告白しました。

「結婚してくれませんか?もし鬼の私でよければ」恥ずかしそうに彼女も答えました。

「私でいいんですか?女は結婚すると鬼嫁に変身する人もいると言いますよ」

彼は首を横に振りました。「それはそれでいいのではありませんか?あなたは鬼嫁に変わり、私は人間らしい愛される鬼を目指したいと思います」それが、鬼と人間との多様性社会に繋がる一歩であることに、このときはまだ誰も気づいていなかったのでした。