Column - 2019.09.02

第178回 父のAI

日常では、あまり面と向かって父と話すことはなかった。ただ、私が子供の頃から父は何かあると呼びつけて口うるさく叱った。

私もいい年齢になり家族を持って両親宅の近所に住むようになったが、母から時々連絡があり説教されにいく。

内容は、孫がちっとも会いに来ないのは躾ができてないからだとか、言われなくてもときどきは庭の手入れに来たらどうだとか、よくもまあ重箱の隅をつつくような小言を繰り出してくる。母は元気が一番と、父のことは見て見ぬふりだ。

そんな父に変調が始まったのは、私を呼びつけて例によって文句を言っているときだった。ふと気がついた。私に小言を言うのだが、このとき何度も同じことを言う。「父さん、変だよ。さっきも同じことを言ったよ」と指摘すると怒り出した。帰り際に母にそのことを告げると、母は父を騙し騙し医者に連れて行ったようだ。母から電話がかかってきた。「初期の認知症だって。進行を遅らせる薬をもらってきて飲んではいるけど、進行を遅らせるだけで治ることはないんだって」

だからといって、私に説教をする習慣はなくならなかった。そして、症状はますますひどくなっていく。私を叱っている途中で、私の何に対して文句を言っているのか、自分でもわけがわからなくなり、それでまた癇癪を起こすという悪循環に陥ってしまいそうだった。

薬だけでは、とても解決できない。

父の主治医に母を連れて相談に出かけた。

「進行するともっとわけが分からなくなり、お父さんは自分自身にも腹を立てるようになると思います」「そうですか。いずれ、父は父でなくなるのですね」すると、主治医はある提案を持ちかけてきた。

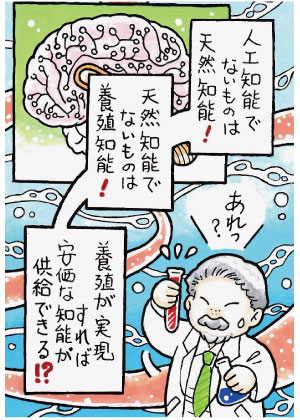

「私の友人に人工知能の開発をやっているものがいるのですが、彼に聞いた話がお父さんに役立つのではないかと思います」

「どうするんです」

「お父さんの脳はどんどん萎縮していくと思います。そうなったときのためにAIつまり人工知能にお父さんの判断や思考を学習させ、お父さんが見聞きすることとお父さんの思考を論理を記憶させ、学習させます。お父さんの脳とAIを直結させるんです。そしてお父さんの思考をバックアップして保存します。すると、認知症が進行してもお父さんの脳に直結したAIがお父さんの思考を補佐するんです。いかがですか」

母親を見ると判断がつかないようだ。「手術は難しいですか?父とAIを直結するのは」

「いえ。簡単になってますよ。首のところに繋げるようにするだけのようですから。それで脳の働きをAIが読み取るのだと聞いています」

これ以上、ほっておいたら父の痴呆は進行し、壊れていくだけのように思えた。

「お願いします。それで話を進めてください」

その頃は父も足が不自由になり寝たきりの生活になっているのも幸いした。麻酔を与え、父が眠っている間に首筋にコードを取り付けてAIに繋ぐことになった。父が怒ることも想定したが「これは物忘れしないようにする機械だからね」と母が説明するとAIをおとなしく受け入れたようだた。

AIには前もって私や母が、父の行動や知識についてわかるだけ教え込んでいた。だから、父がなにか話そうとして、話に詰まるとAIが補佐して欠落した知識を埋めてやる。そして父の話がスムーズに修整される。それが父のストレスを緩和しているようだった。

父の痴呆状態が劇的に治癒しているように見えるのは、母にとっても私にとっても嬉しいことだった。そのせいだろうか。ストレスが減ったのか?父が小言を言う頻度も減ったように思えた。いや、認知症状態が治っているわけではなく、父が忘れている部分をAIが補っているだけなのだが。

そう。父は常に呆けているわけではなく、まだら模様のように頭がはっきりしたり、呆けたりを繰り返す。はっきりしたときの父からAIは情報として取り込んでいることもわかった。

一度、近くで落雷があり、わが家が停電したことがあった。真っ暗な中、母に呼ばれて駆けつけ、父が大丈夫か話しかけて父の本当の容態を知ったのだ。父は会話をするにもあらゆる面で認知症が進行していた。私の呼びかけに答えられないほど。

もちろん、AIが止まってしまっていたからわかったのだが。

その父が、心臓の急変であっけなくこの世を去ってしまった。母が気づいて救急車を呼んだときは、すでに手遅れの状態だった。

父を送るすべての行事が終わったあとに残されたものは、父の受け答えをずっと補助してきたAIだけだった。

人工知能を開発した父の主治医の友人に連絡をとると、すぐに引き取りに来てくれた。

「お父様の思考をかなりこのAIは学習しましたね。最後はお父様に代わってほとんどのことを答えていたようです。元気なときのお父様で最後までおられたでしょう」

そう言われてみればその通りだ。

「では、データすべて消去しておきますね」

「待ってください。その補助装置としてのAIはどうなるのですか?他の方に使われるのですか?」と母が真剣に尋ねる。

母に呼ばれて実家に行く。座敷にはロボットが座り、その頭には見慣れたAIがある。AIは聞き覚えのある口調で私に小言を言う。庭の手入れ、孫の躾......。

お茶を持ってきた母は、その様子を見て嬉しそうだった。「まるでまだお父様元気なようで」

私は肩をすくめる。これはこれで母にとっては幸福な結末かもしれないと。